Bivouac au « Moulin

Papillon », un gîte d’étape où je fourbis mon vélo avant

l’ascension des premiers grands cols.

Les trois sœurs m’installent à l’étage dans un petit

dortoir où il n’y a pas une âme qui vive. Souper et

veillée sans histoire. La « Michelin » est dépliée pour

la énième fois et, malgré la distance restreinte de

l’étape, j’écarte la route départementale en corniche au

profit de la nationale qui lui fait face sur le versant

opposé. Droit au but, rien de tel en randonnée.

Mon paquetage rejoint la « bique » avant le chant du

coq. En silence, parce que toute la maisonnée se

prélasse encore dans les bras de Morphée.

Chic ! Les filles ont préparé un copieux déjeuner que

j’engloutis sur le pouce.

Me voilà donc pédalant

allègrement, à la pique du jour, sur une nationale

quasiment déserte qui va à Briançon. Je ne regrette pas

mon choix de route quoique, si j’étais parti un peu plus

tard dans la matinée, ce tronçon de route eût été

probablement un calvaire à cause de la circulation.

Briançon. La ville basse s’éveille. Comme partout

ailleurs en France, on observe un développement accru de

l’agglomération en périphérie des villes. Briançon ne

fait pas exception à la règle. C’est la large vallée de

la Guisane qui éponge en grande partie cette explosion

urbanistique. Je néglige le centre de la ville pour

l’avoir visité déjà sous toutes ses coutures. En effet,

puisque les fortifications de Vauban, notamment sa

porte, m’ont déjà livré tous leurs dessous, ça ne me

sert à rien de lanterner au pied des remparts qui

n’intéressent personne en c’tte heure matinale.

Par contre, la route frontalière vers l’Italie voit son

charroi et l’afflux de touristes s’accroître de minute

en minute. Aussi, dès les premiers lacets du col de

Montgenèvre, suis-je accueilli par les bonnes odeurs

d'oxyde de carbone ! Comme dix ans plus tôt, je me

retrouve coincé entre deux autocars qui crapahutent à

allure poussive ! Mes poumons s’en tapent plein la

caisse ! Ici, pas question de belles lignes droites

comme dans le Lautaret. Au col, la station a pris de

l’extension depuis mon dernier passage. Après quelques

minutes de repos dans une des rares cafétérias ouvertes,

j’ignore la stèle érigée en hommage à Napoléon et je

dévale la montagne aride vers Clavière qui fait office

de poste frontière entre la France et l’Italie. La

localité fleurie dégage de la sympathie, une invitation

à flâner que l’on ne retrouve pas sur les hauteurs.

Un rien plus bas, la petite cité piémontaise de Cesana

Torinese fait le plein auprès du public italien. Elle

grouille de touristes qui arpentent les ruelles

proprettes. Les bacs de géraniums rouges et de pétunias

pourpres alignés sur les appuis de fenêtres rivalisent

d’éclat avec les brassées de pélargoniums d’un rose

tendre qui reposent sur le seuil des demeures. J’ai

l’impression d’assister à une orgie florale.

C’est

l’heure du berger. Sans la présence de Vénus. Le temps

est au gris et l’horizon est bouché. La promenade sur la

crête de l’Assietta est donc remise au lendemain.

Néanmoins, craignant la pluie, je me décide à franchir

en vitesse les sept cents mètres de dénivellation qui me

séparent du col de Sestrières (2033m). Ne pas devoir

sécher mes frusques, c’est déjà ça de pris sur

l’adversité. La route, qui développe un pourcentage

constant, est roulante et s’élève dans une montagne

perdue sous la tristesse.

La circulation est quasi nulle sur la voie d’accès qui

mène à la station d’hiver de Sestrières. Pendant que je

m’échine à mouliner, la plupart des touristes sont

occupés à tendre la peau de leur ventre. Je déguste la

tranquillité qu'ils me procurent. Car la largeur de la

route est faite pour absorber un trafic dément tout au

long de l'année.

Tous les sommets qui dominent la station de Sestrières

sont perdus sous un ciel noir prêt à pleurer des larmes

amères. Il fait frisquet. Malgré les rigueurs du climat,

des brocanteurs venus des quatre points cardinaux

exposent des vieilleries, des fonds de grenier et autres

cochonneries. Du bric-à-brac de chineur. Sur ce marché

aux puces improvisé, ma tenue estivale détonne entre les

lainages et les anoraks des badauds.

Zut ! Le refuge est fermé pour travaux de restauration.

Je me mets en quête d’un autre logis. Au bout de la

quatrième tentative, j’échoue dans un hôtel quelconque

qui me propose une chambre quelconque, baignant dans des

relents de tabac quelconque avec vue sur des toits

quelconques. Ce n’est pas le Pérou espéré mais comme le

temps est couvert, il ne me reste rien de mieux à faire

qu'à courir la prétentaine dans cette sinistre station

de ski en attendant le ciel azur du lendemain matin. En

effet, les folders touristiques proposaient, voire

conseillaient vivement de parcourir la route des crêtes

par grand bleu. De bon matin et de préférence après une

nuit humide. Pour échapper aux nuages de poussière

répandus sans vergogne par les véhicules 4x4. La plaie

du randonneur cyclomuletier !

Mon appétit coliteux étant repu par les 1660 mètres de

dénivelée matinale, je troque la « bique » pour des

baskets de vadrouille en attendant des cieux meilleurs.

Mais j’ai l’intuition, que dis-je, j'ai la prémonition

qu’un grain de sable va gripper mon beau timing pourtant

réglé comme du papier à musique. Je le sens mais comme

je ne suis pas une pythonisse ni Madame Soleil, il n’y a

plus qu’à me remettre entre les mains des bons augures.

Repas frugal à la brune, séance d’empaquetage et grand

détour dans les bras de Morphée.

Col et station de Sestrières

Je

me réveille en sursaut. Sous ma fenêtre, une pluie

frénétique martèle la toiture de l’appentis. Ma toquante

indique une heure du matin. La situation n’est pas

encore dramatique. N’empêche que mon moral accuse le

choc. C'est encore trop tôt pour me faire un sang

d'encre et je me rendors. Trois heures plus tard : même

topo. "M…m…m…". Inconsciemment, j’élabore un scénario

pour éponger la cata que m’impose ce temps pourri. Il

fait trop infect pour que le temps se remette au beau

dans les toutes prochaines heures. Il ne me reste plus

qu’à faire mon deuil de la crête de l’Assietta.

Randonner au-delà de 2000 mètres par temps bouché, passe

encore ! Mais sillonner sous des éléments en furie comme

voilà, ça jamais ! Pour une fois, je me résigne à suivre

la voix de la raison. Celle-ci me suggère la

résignation, c’est à dire replonger illico sous la

couette. Je laisse filer la comète au hasard

.

Quelques heures plus tard. Un inquiétant silence me

cueille au saut du lit. Je risque un œil par la fenêtre.

C'est incroyable ce qui m’arrive ! Phébus se lève de

bonne humeur. Bleu, rien que de l’azur sur toute la

ligne. Il ne reste pas la moindre queue de nuage. Une

fois de plus, la haute montagne tient sa promesse, à

savoir qu’elle se lève très souvent sous un ciel

lumineux.

Rien de tel pour donner un coup de fouet ! Aussi ne m’en

faut-il pas plus pour accélérer mon départ ! D’après mes

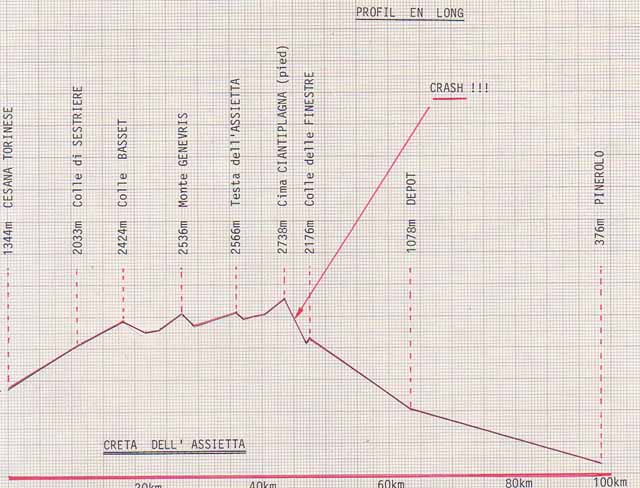

notes, cette troisième étape doit être le clou du

périple. Va-t-elle répondre à mes espérances ?

Allé-vélo-luia !

Le tout Sestrières se calfeutre encore douillettement

qui dans les bras de Morphée, qui entre les miches de sa

boulangère, qui sur le sein de son Dieu.

L’accès du colle Basset est facile à repérer. La piste

caillouteuse prend son envol devant la « Résidence

Bellavista », un des derniers immeubles en direction de

Pinerolo. Il me revient avoir lu à maintes reprises que

la piste convenait à toute randonneuse équipée de bons

pneus. Je n’irai pas à l’encontre de cet avis mais quoi

qu’il en soit, quel bonheur d’avoir opté pour le tout

terrain ! En effet, d’emblée, la caillasse taillée en

strate annonce la couleur. Les pneus sont éprouvés

jusqu'à la chape. A la hauteur du premier relais du

télésiège, une escouade de jeeps, qui fait

quotidiennement la navette entre Sestrières et le

terminal de la station en altitude, a labouré tous les

virages et a transformé la piste en un infect bourbier.

Ascensionner dans un nuage de poussière par sécheresse

est une épreuve pénible mais la pluie et les sentiers

boueux présentent parfois des obstacles bien plus

épineux. A tout prendre, la sécheresse m’eût été plus

salutaire. Mais ça, je laisse au lecteur de le trancher

après lecture du récit.

Revenons à ce régal visuel

que dévoile la crête de l’Assietta. Le sommet du colle

Basset (2424m) offre de splendides échappées sur le

Chaberton, les neiges éternelles du massif de la Vanoise

et un coup d’œil sur l’à-pic vertigineux qui plonge dans

la vallée d’Oulx. Le col vaut indiscutablement son

pesant de panoramas. Sublime ! Un préalable est

toutefois indispensable : la couverture nuageuse doit

briller par son absence. Un ciel azur est la condition

sine qua non pour le fameux ticket vers le septième

ciel.

La piste en terre battue, malgré les ornières et les

fondrières creusées par les engins motorisés, est un

lieu privilégié pour les cyclotouristes contemplatifs.

Elle se love sur les flancs d’une montagne grillée par

le soleil. Sans effort, on passe de l’adret à l’ubac,

sans s’en rendre compte, si ce n’est que l’on quitte le

soleil pour l’ombre. Les colle Bourget (2299m) et di

Costa Piana (2313m) sont ainsi pratiquement franchis en

roue libre. Le chemin muletier redresse alors sèchement

du col pour donner accès au Monte Genevris (2536m).

Dégringolade au colle Blegier (2381m) et re-grimpette à

la Testa dell’Assietta (stèle) via le colle Lauzon

(2497m) suivi du Colle (2483m). Bref, on roule entre

ciel et terre. Entre le profane et le céleste. Dans

l’antichambre du paradis. Excepté une bergerie isolée

blottie au creux d’une combe et quelques vaches, la

présence humaine, qui n’est pas encore parvenue à

dénaturer cet environnement exceptionnel, est plutôt

rare. C’est donc par une succession de séances de roue

libre et de douces grimpettes qu'est atteint le

carrefour du colle dell’Assietta (2472m), position

stratégique où je décide de faire le point.

J’en profite pour me

soulager quand tout à coup, un motard transalpin choisit

ce moment précis pour surgir derrière moi. Il n’en faut

pas plus pour qu’un randonneur solitaire se mette à

tailler une bavette. N’exagérons rien ! Comme le compère

ne cause que sa langue maternelle, je m’escrime en petit

nègre « espérant tôt » lui soutirer un renseignement au

sujet du sentier qui s’échappe vers les fortins del Gran

Serin. Il se creuse un moment les méninges et me conte

brièvement que, lors d’une escapade pédestre antérieure,

il se souvient que le chemin ne se prête absolument pas

à la pratique de la moto. Cette information ne me

rassure pas des masses mais, c’est sans compter sur

l’appétit inassouvi du chasseur de cols. La spontanéité

de cet élan se justifie dès que le lecteur a saisi

l’importance de la force d’attraction exercée par un col

sur un chasseur de cols. Il a le même effet que l’aimant

sur la limaille de fer. Soit, irrésistible.

Me voilà donc embarqué sur ce sentier à peine tracé. La

matinée avance. Les nuages font leur apparition. Pas

n’importe lesquels ! Des nuages gris, opaques et lourds

qui sont décidés à me faire endosser leur humeur

chagrine. Les pisse-vinaigre s’accrochent au flanc de la

montagne comme des teignes. Néanmoins, ces trublions ne

m’intimident pas trop et je me lance à l’assaut du colle

Gran Serin (2540m). Non ! Sans blague ! Un peu de

sérieux ! Je ne vais tout de même pas me débiner pour si

peu, alors que quatre cols de plus de 2000 mètres en

quelque dix bornes ne demandent qu’à se faire accrocher

à mon tableau de chasse. C'est un renoncement qui serait

indigne de la part d’un « cent cols ».

Trois jeeps s’en viennent à ma rencontre. C’est bon

signe ! Le motard aura eu probablement un trou de

mémoire. Autour de moi, la caillasse tient le haut du

cloaque. Aride. Un monde minéral froid où la piste

continue à se dégrader. Toutefois, toujours abordable

pour un VTT. Chemin faisant, je débouche sur un replat

qui, autrefois, a été le siège de casemates au vu des

ruines qui encombrent le passage. En effet, je me situe

tout bonnement sur la piste militaire DA SP 172 qui

traverse le « Parco Orsiera Rocciavre ». Vestige

stratégique qui appartient désormais à l’Histoire.

Piste militaire

Au-delà

du colle Gran Serin, la voie se rétrécit et quelques

passages scabreux me donnent à réfléchir. Des avalanches

de pierre ont emporté la piste sur deux ou trois

longueurs. En fait de chemin, il ne subsiste plus qu’un

filet de terre carrossable large comme un pneu de moto.

Tout le reste n’est qu’un éboulis. La désolation ! Une

passeport pour l'éternité !

Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour venir traîner

ma misère dans ce coin perdu ? En vitesse, je revisite

mes classiques. Petite digression : les classiques sont

une matière première indispensable pour entretenir et

meubler les araignées que je chéris dans un coin de mon

plafond. Il me souvient d’avoir lu quelque part que « la

chaussée reste rocailleuse jusqu’au colle Gran Serin

pour aboutir ensuite aux remarquables forts du Gran

Serin. Au-delà, la montagne prend progressivement le

dessus de la piste. Une extrême prudence est de rigueur

sur cette sente étroite et périlleuse. Ce n’est pourtant

pas l’enfer comme on pourrait le croire, mais bien le

paradis… ». Pour ce qui est de l’aspect remarquable du

fortin, je crains que l’auteur de ces lignes ait forcé

un peu trop sur le gros rouge lors de son passage entre

les ruines de l’ancienne place inexpugnable. Quant à la

piste, ça colle à la réalité d’autant plus que des

traces fraîches de pneus de moto attestent que le chemin

est encore fréquenté. Ces petits riens me rassurent et

me confortent dans ma décision de poursuivre ma quête

sur cette sente. Mes idées ne font qu’un tour dans ma

tête. En effet ! Sachant que si une moto force un

passage, il est logique qu'un vélo bien plus léger

puisse se promener là où le gros cube s'est faufilé.

Fort de ce raisonnement, j’étais persuadé que mon étoile

était inaltérable. En outre, ce sentier ne pouvait

aboutir que sous le colle delle Finestre (2176m).

C’en est fini du paysage. La purée de pois qui

m’enveloppe, m’oblige à concentrer toute mon attention

sur le sol où je mets les pneus. Le sentier reprend de

l’altitude et, entre deux trouble-fête chagrins,

j’aperçois à la dérobée des paysages vertigineux. Une

montagne escarpée, nue, sèche, avec des précipices

impressionnants. Le brouillard est épais au point qu’il

m’impose une marche à tâtons. C’est plus du vélo, c’est

de la démence ! Le moral tient le coup. Surtout que j’ai

le pressentiment d’être tout près du sommet de la «

Punta de Mezzodi », le point culminant du massif.

Bingo ! Voilà que j’entends des bruits étouffés d’enduro

qui viennent à ma rencontre. Chic ! Je ne suis pas le

seul dans cette galère !

Un premier motard apparaît comme un fantôme sortant

d’une nébuleuse. Cinq complices suivent roue dans roue.

J’interpelle le chef de file qui me confirme que je fais

bonne route.

« Le colle delle Finestre est encore à plus de vingt

minutes » s’empresse-t-il d’ajouter.

Ces derniers mots me font l’effet d’une douche

écossaise. Il est trop tard pour faire demi-tour, je

suis trop engagé à c’tte heure. Que voulez-vous faire

contre mauvaise fortune, sinon pédaler et encore

pédaler. Je maintiens le cap.

Sont

ensuite franchis comme sur des roulettes, le colle di

Vallon Creux (2552m) et le colle del Vallette (2551m).

Ah ! Si ces fichus nuages avaient voulu déménager un

instant de secteur ! Chimère que tout ça ! Au contraire,

les vaches s’accrochent avec âpreté aux rochers,

m’empestent l’existence et bouchent mon horizon. Après

de petits travaux cyclo-herculéens, je me retrouve sur

l’adret de l’univers rocailleux. Le paysage que

j’entrevois, l’espace d’un éclair, me donne la chair de

poule. L’abîme est omniprésent. Epoustouflant !

Etourdissant ! Dingue !

Brrr ! L’Assietta me propose-t-elle une descente aux

enfers ?

Doucement ! Très prudemment, j’aborde la descente avec

un maximum de concentration. Pour rendre le passage

accessible, les ingénieurs ont eu recours à de

nombreuses constructions en corniche. Altitude

approximative : 2500 mètres. Pas une âme, pas une

bestiole à l’horizon. Une inscription « In Memoriam »

retient mon attention. Un petit gars qui apparemment n’a

pas eu de bol. En face de la plaque commémorative, c’est

le fatal plongeon dans les profondeurs incommensurables.

Aïe ! Aïe ! Le ruissellement des eaux a raviné le chemin

quelques virages en contrebas du Colle della Vecchia.

Colle della

Vecchia

Soudain, la roue avant de la « bique » bute contre la

paroi de la fondrière. Le vélo s’immobilise et verse

légèrement sur son flanc droit. Du côté du précipice. Je

mets un pied à terre, bascule en douceur la main droite

en extension pour éviter la chute. Au contact de ma

dextre, le bord de la piste, rendu meuble par les pluies

de la veille, s’écroule comme un château de cartes et me

fait piquer directo la tête la première dans l’abîme. Le

prix du défi. Je chute trois mètres en contrebas sur une

pente herbacée à 45 degrés parsemée d’écueils

rocailleux. Roulant boulant, mon corps, désarticulé

comme un pantin, prend immédiatement une vitesse

vertigineuse. Inénarrable !

Incontrôlable ! L’herbe mouillée accentue l’effet de

glisse. De cabriole en culbute, je n’ai pas le temps de

m’apprêter à comparaître devant l’Eternel ! Qu’est-ce

qui m’attend au fond du ravin ?

L’écrasement contre un roc ? De la charpie pour choucas

? Chaque rebond me vaut une volée de coups. A tout prix,

il me faut mettre fin à cette dégringolade sinon j'ai

mon blanc seing pour le broyeur de tête pressée qui

trône sur l'étal du boucher de Fenestrelle .

Je refuse de rendre les armes. Une première tentative

d’accrocher un gros caillou échoue d’un rien. La valse

en arrière repart de plus belle. Une dizaine de mètres

plus bas, grâce à l' instinct de survie poussé à son

paroxysme, je glisse une fraction de seconde sur le dos,

mon talon gauche bloque net la chute.

Eberlué, contusionné, abasourdi, je me ramasse tout à

trac. Le tocsin sonne le glas dans ma tête. Un silence

mortel règne dans ce trou. Vivant, je suis vivant !

Est-ce bien vrai ? J’ai du mal à le croire car je me

suis vu rayer du monde des vivants. Cette gamelle relève

du miracle ! Soit ! Mais passer l'arme à gauche sans

aller à confesse, ça n'est pas très catholique ! Le bon

Dieu m'accorde donc encore une chance de faire amende

honorable !

Un balluchon passe près de moi, rebondissant en

souplesse d’une pierre à l’autre et s’en va se coincer

contre un amas d’éboulis. C’est mon « Gore Tex » qui

descend en dilettante. Mon thorax et mes bras me font

souffrir le martyre. En revanche, peu d’écorchures et de

blessures ouvertes. Grâce probablement aux multiples

pelures de vêtements que j’avais enfilées avant

d’entamer la descente. Sans le réflexe de la dernière

chance, il y a gros à parier que mon sort eût été fixé

pour l’éternité. Quelques mètres de plus et un ramassis

d’éboulis se chargeait de me réduire en une bouillie

sanguinolente. De la hure à la sauce « fenestrelle » !

Je fais un demi-tour sur moi-même. C’est absolument

ahurissant ce que je vois. Je n’en crois pas mes yeux.

Trente mètres au bas mot me séparent du muret qui

soutient la piste ! L’horreur ! Que faire ? Mais…le

moral à zéro est un luxe qui m’est présentement

interdit. Il me faut absolument m’extraire de ce piège à

rats. Premier souci : récupérer le « Gore Tex ».

Deux choses me chagrinent ! Primo, je ne parviens pas à

localiser l’endroit exact de la chute. Secundo, où est

passé la « bique » ? Qu’est-elle devenue ? L’idée de

fixer les lieux pour la postérité me passe par la tête.

Las, je n’en ai pas le cœur et puis ça me fait

horriblement mal d’aller farfouiller dans la poche

dorsale du maillot. Il y a plus urgent à c’tte heure !

Crapahuter, c’est ce qui me reste de mieux à faire. Et

vite ! Car le risque d’immobilisation en cas de

refroidissement est imminent. A quatre pattes, je

remonte maladroitement la rampe jusqu’au pied du muret.

Ensuite, il me faut franchir ce redoutable obstacle haut

de cinq mètres. Dur…dur de garder la tête froide quand

on vient de se ramasser une pelle mémorable ?

Faisant abstraction des meurtrissures, je m’applique à

mettre en pratique, un tant soit peu, les principes

élémentaires de la varappe qu’un bon copain de la belle

époque s’était évertué à ancrer dans ma caboche. Bien

choisir les prises et bien décoller le corps de la

paroi. Facile à dire ! Une hantise me colle à la peau.

Si je dévisse, ça sera irrémédiablement la fin des

haricots.

Horriblement difficile ! L’exercice que je m’impose est

inhumain. C’est celui de la dernière chance. Donc, je

risque le tout pour le tout.

Grâce probablement à mes bons états de service, le bon

Dieu des cyclos ne m’a pas lâché !

Allé-vélo-luia !

Une fois parvenu sur le muletier, jetant un œil dans le

vide, je vois la « bique » qui gît complètement

désarticulée une dizaine de mètres en contrebas.

Beaucoup plus vers la droite. Ma chute a été de traviole

ce qui explique mon état déboussolé d’un instant plus

tôt. Le VTT affiche un piteux état mais, contre toute

attente, les sacoches sont encore arrimées au

porte-bagages. Il n’en faut pas plus pour que j’aille y

voir de plus près malgré la réticence de mes os brisés.

De grâce, pitié ! "Epargne-nous tes frasques kamikazes !

" me crient-ils de concert.

La « bique » paraît moins abîmée qu’au premier coup

d’œil. Le guidon a pivoté d’un demi-tour à droite. Le

cadre, que j’ai cru brisé, est intact. Quoique ! Quoique

le hauban inférieur droit me donne l’impression d’être

plié. De toute façon, ce qui est une certitude, c’est

qu’il n’est pas du tout symétrique à l’autre côté.

Encore que ! En un mot comme en cent, je ne suis plus

sûr de rien. Je suis paumé. Mon premier soin est de

détacher les sacs du vélo. Ensuite, séance laborieuse de

ramping ! Voilà un sport à recommander à ceux qui ont un

problème de cage thoracique ! Quelques mouvements de

reptation et la vie s’éclate dans la caisse !

Chassant vaille que vaille les sacoches devant moi, je

m’échine ainsi jusqu’au pied du mur effondré. Une fois

les bagages sur le chemin, je redescends en enfer

chercher la bécane. Le tocsin bat la chamade dans ma

poitrine. Comment vais-je m’y prendre pour remonter la

bique » ? C'est pas le moment de faire des phrases de

coiffeur. Pour la première fois de ma vie, il me faut

réinventer l'eau tiède.

Dans un premier temps,

cette entreprise me paraît irréalisable. La tirer à bout

de bras relève de l’impossible. Mais comme un Ménapien

est aussi un peu Français sur les bords ( le Français

n’est-il pas le seul à avoir des idées !), je commence

par redresser le guidon et puis, entourant ce dernier

d’un élastique extenseur, je la traîne jusqu’au pied du

muret effondré.

Problème ? Comment faire maintenant pour la remonter sur

la piste ?

Puisant au plus profond de mon être mes ultimes forces,

je prends la roue avant à pleines mains. Ensuite, je

bascule la « bique », lui faisant prendre une position

non conventionnelle. La roue avant perpendiculaire à

celle de l’arrière ! Position verticale et, sautillant

d’éboulis en éboulis sur sa roue arrière, la « bique »

retrouve enfin son domaine de prédilection qui est le

chemin. Combien de temps s’est-il écoulé depuis la chute

? L’archange « Végalo » me le dira le jour si je vais au

paradis !

Par contre, cette opération de récupération pompe le

reliquat de mon énergie. Ajustage rapide du guidon, de

la chaîne et du patin de frein arrière. Arrimage des

bagages. Une furieuse envie me tenaille soudainement le

ventre : « Décamper sur-le-champ de ce trou à rats ».

Il me semble que le guidon s’est rapetissé. Gênant ! Une

douleur lancinante me martèle le bas du dos à la moindre

irrégularité de la piste. Atroce ! Ce n’est qu’au bout

d’un certain laps de temps que je remarque que le « Gore

Tex » manque à l’appel. Que le diable l’emporte ! Avec

ma bénédiction ! Je n’ai pas le courage de faire

demi-tour. Le bilan exact des dégâts matériels, c’est

pour plus tard. Comme que je me situe à plus de 50

kilomètres de Pinerolo, mes préoccupations sont d’un

tout autre ordre.

Parvenu sur la route de Susa-Fenestrelle, située à 300

mètres sous le Colle delle Finestre, je brûle ma

dernière cartouche pour un ultime baroud d’honneur : «

Epingler le col à mon tableau de chasse ». Je refuse de

me plier à la voix de la raison si près du but. Quoi

qu’il advienne !

Extrêmement dur ! Aux limites du supportable.

Complètement malade le mec, me direz-vous ! Sans nul

doute. Mais quand on est fêlé, un peu plus ou un peu

moins, ça ne risque pas de changer le cours de

l’histoire.

En

vérité, le cœur n’y est plus. La route en terre battue

zébrée de rigoles m’en fait voir de toutes les couleurs.

Du jaune pâle, mon rictus vire au citron avec un zeste

de vert si trouille. Les idées noires ne me lâchent plus

les baskets. Le paysage diapré ne m’intéresse plus.

Pourtant le passage sur les hauteurs de Dépôt est un

véritable régal visuel.

Une idée fixe me trotte dans la caboche : rallier au

plus vite l’hôpital civil de Pinerolo, une petite ville

piémontaise blottie dans la vallée de Chisone.

Quinze heures. Mon épigastre hurle de faim. Normal !

Voilà deux jours que je n’ai plus ingurgité quelque

chose de chaud. Je m’arrête à Roure en quête d’une

pizzeria. Broquette ! La cuisine est fermée. Quant au

bistrot du village, il n’a rien de mieux à m'offrir

qu’un coup de rouge. Mon coupe-vent en charpie, mes

ecchymoses et mon désarroi laissent le patron et les

joueurs de cartes tout à fait indifférents. Ils ne

daignent même pas lever la tête. Cette sécheresse de

cœur, cette impassibilité, voire ce dédain constituent

la cerise sur le gâteau de ma déconfiture.

Une heure plus tard, je me présente, le ventre creux et

la mine défaite pour un contrôle médical aux urgences de

« l’Ospedale ». Simplement pour un examen sommaire car

je me méfie du contrecoup qui pourrait me clouer au lit

le lendemain matin. On dirait que ma bécane connaît le

chemin par cœur puisqu’elle rentre dans l’établissement

comme un pigeon dans son pigeonnier.

A quoi ressemble l’hosto ? J’en sais trop rien. Par

contre, une bouffée d'acide phénique me saoule dans le

sas d'arrivée des urgences. « Avanti », le cirque peut

commencer !

Automne

1995

(Suite du récit dans

"Vol au-dessus d'un nid de marmottes" disponible chez

l'auteur)